Abb. 1: Epigenetische Mechanismen und ihre Bedeutung. Quelle: http://commonfund.nih.gov/epigenomics/epigeneticmechanisms.aspx (Zugriff: 30.10.2013).

Dr. Heinz-Jürgen Voß

Zuerst veröffentlicht und zitierbar als:

Voß, Heinz-Jürgen (2013): Epigenetik und Homosexualität.

In: Dasendedessex, 11/2013.

Beitrag als pdf-Datei.

Populäre Zeitschriftenartikel über biologische Forschung haben oft mehr Nachklang als die zu Grunde liegenden wissenschaftlichen Aufsätze. Das gilt auch für einen Artikel in der Wochenzeitung DIE ZEIT, dessen Verfasser vorgab, sich einer neuen – theoretisch orientierten – Studie zu Epigenetik zuzuwenden, dabei aber alte und widerlegte Annahmen aus der Genetik und Gehirnforschung neu aufwärmte. Der ZEIT-Autor Ulrich Bahnsen wählte mit „Muttis Tunte, Papas Lesbe“ gar eine explizit homophobe Überschrift und legte die Stereotype des „passiven“ vs. „aktiven“ Schwulen zu Grunde, so dass schon auf Grund solch parteiischer und homophober Setzungen nicht anzunehmen war, dass der Beitrag Verbreitung finden würde. Er tat es aber dennoch, und das soll der Anlass für diesen Aufsatz sein, in dem kurz in die Fragen der Epigenetik eingeführt wird und schließlich mit Fokus auf den Beitrag der Forschungsgruppe um Rice et al. (2012) – der dem ZEIT-Artikel zu Grunde lag – biologische Forschungen zu „Homosexualität“ im Hinblick auf Epigenetik diskutiert werden. Vorweggenommen sei, dass die Forschungsgruppe Rice et al. ihrem Aufsatz deutlich voranstellt, dass es sich um theoretisch Betrachtungen handele, nicht um eine Untersuchung, die sich auf empirische Erhebungen zu „Homosexualität“ stütze. Sie wollten lediglich der Hypothese nach einer möglichen Bedeutung der Epigenetik bezüglich „Homosexualität“ nachgehen, könnten aber „keine definitive Evidenz dafür liefern, dass Homosexualität eine deutliche epigenetische Grundlage hat“[1] (Rice et al. 2012: 357).

Was ist Epigenetik?

Der Begriff „epigenetics“ bzw. deutsch „Epigenetik“ wurde in den 1940er Jahren von Conrad Hall Waddington eingeführt (Waddington 1942). Waddington verband die Begriffe „epigenesis“ und „genetics“ und fasste unter dem Begriff „epigenetics“ die Faktoren in der Zelle, die an der Umsetzung der genetischen Information und der Ausbildung des Phänotyps beteiligt sind. Waddington sah dabei die Organismen als sich selbst organisierende Systeme an. Sie seien robust, so dass Entwicklungen von Organen und Geweben auch bei kleineren Störungen stabil verliefen. Gleichzeitig seien sie durch Plastizität gekennzeichnet: In bestimmten sensiblen Phasen der Entwicklung könnten selbst kleinere Störungen größere Auswirkungen auf die Entwicklung haben.

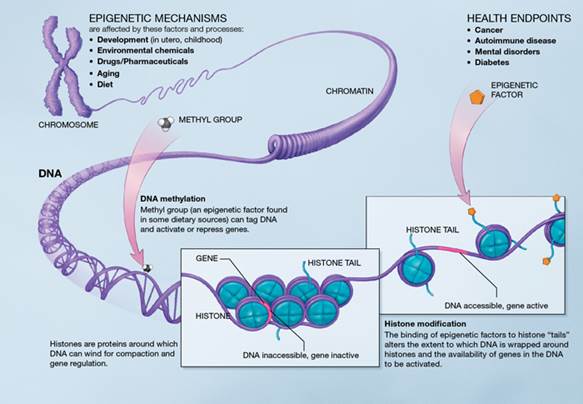

Seitdem hat sich das Forschungsfeld zur Umsetzung der genetischen Information und der daran beteiligten Faktoren differenziert. Es werden nun verschiedene Prozesse – unter anderem Transkription, Translation, posttranskriptionale und posttranslationale Modifikationen – unterschieden und die an ihnen beteiligten Faktoren untersucht. Als „Epigenetik“ im engeren Sinne gelten dabei heute nur noch jene Mechanismen, die in direkter Wechselwirkung mit der DNA stehen und deren Expression (umgangssprachlich: „Ablesen“) befördern oder hemmen. Dazu zählen insbesondere die mit Histon-Modifikationen einhergehenden Veränderungen der räumlichen Anordnung und „Packung“ der DNA (dicht „gepackte“ DNA wird als „Chromatin“ bezeichnet) sowie die Anlagerung chemischer Moleküle, zum Beispiel von Methylgruppen, an die DNA. Sie haben Einfluss darauf, ob und in welcher Quantität ein DNA-Bereich exprimiert wird. (Vgl. Jablonka/Lamb 2002; Speybroeck 2002)

Die Wirkung epigenetischer Faktoren zeigt sich exemplarisch bei der Entwicklung von Tumoren, also der Krebsentstehung (vgl. u.a. Tollefsbol 2008; Esteller 2010; Herceg/Ushijima 2010). Mittlerweile gilt es als allgemeines Kennzeichen von Tumoren, dass ihr globales Methylierungsmuster von dem „typischer“ Körperzellen abweicht. Durch diese modifizierte Methylierung werde eine Vielzahl von Genen in ihrer Expression verändert, was die Entstehung sowie das Wachstum von Tumoren begünstigen kann. Der Einfluss epigenetischer Faktoren wird außerdem bei Autoimmun- und Stoffwechselerkrankungen diskutiert. In der Diskussion ist auch, ob epigenetischen Faktoren bei der Alterung und bei der Embryonalentwicklung Bedeutung zukommen könnte. Die folgende Darstellung (Abb. 1) gibt einen Überblick über die derzeit angenommenen und diskutierten epigenetischen Mechanismen und ihre Bedeutung.

Abb. 1: Epigenetische Mechanismen und ihre Bedeutung. Quelle: http://commonfund.nih.gov/epigenomics/epigeneticmechanisms.aspx (Zugriff: 30.10.2013).

Mittlerweile haben sich mehrere wissenschaftliche Netzwerke gebildet, in denen die Forschungen zu epigenetischen Faktoren gebündelt werden. Auf europäischer Ebene sind dies Epigenesys (www.epigenesys.eu) und das Human Epigenome Project (www.epigenome.org). Ihr Ziel ist es, einen Atlas der epigenetischen Faktoren zu erarbeiten und ihre Bedeutung bei der Entstehung von Erkrankungen zu erforschen. Die Erwartungen der Forschenden an die Epigenetik werden exemplarisch in der Selbstdarstellung des Human Epigenome Projects deutlich. Dort heißt es: „Methylierung ist der einzige flexible genetische Parameter, der als Resultat äußerer Einflüsse die genetische Funktion verändern kann. Daher stellt sie den hauptsächlichen und bisher unbekannten verbindenden und vermittelten Faktor zwischen Genetik, Krankheit und Umwelt dar, mit maßgeblicher Rolle bei der Entstehung praktisch aller menschlichen Erkrankungen.“[2] Gerade auf Grund der Zwischenstellung der Epigenetik zwischen Vererbung und Veränderlichkeit (durch Umweltfaktoren etc.) sind mit ihr weitreichende Erwartungen verbunden, die zum Teil bereits in Anwendungen Umsetzung finden.[3] Praxisrelevanz der Epigenetik besteht bislang insbesondere als so genannter „second hit“[4] in der Entwicklung von Tumoren. Diesbezüglich orientiert bereits die Beratung im Rahmen prädiktiver genetischer Diagnostik auf die Vermeidung weiterer „schädigender Einflüsse“ – und baut dabei auf epigenetischen Theorien auf. Es wird erwartet, dass sich die epigenetischen Forschungsergebnisse auch bei der Diagnostik und Behandlung von Autoimmun- und Stoffwechselerkrankungen anwenden lassen könnten, wobei stets die prädiktive Relevanz betont wird (vgl. u.a. Leopoldina 2010). Medizinethisch werden diese aktuellen Entwicklungen bislang quasi nicht begleitet.

Hatte Waddington in den 1940er Jahren noch sehr vielfältige Faktoren der Zelle im Blick, wurde der Blick mit dem aktuellen „Hype“ um die Epigenetik eingeschränkt. Es werden nun – wie erwähnt – nur noch diejenigen Faktoren betrachtet, die direkt an die DNA angreifen, also mit ihr in direkter Wechselwirkung stehen. Wir können von einer Genetisierung der Epigenetik sprechen. Mit den ernüchternden Ergebnissen des Humangenomprojekts, das zu dem Resultat gelangt ist, dass der Mensch kaum mehr Gene als der unscheinbare Fadenwurm besitzt und somit die Bedeutung der Genetik deutlich geschmälert wurde, haben sich gerade Institute der Genetik den Bereich der Epigenetik erschlossen. Einerseits haben sie durch die über Jahrzehnte andauernde massive Förderung der Genetik die beste technische Ausstattung auch für epigenetische Forschungen, andererseits übertragen sie damit auch den genetisch fokussierten Blick auf die Epigenetik.

Erblichkeit und „Homosexualität“: Ein erster Blick auf die Studie von Rice et al. (2012)

Rice et al. (2012) eröffnen ihren Aufsatz damit – und thematisieren in ihm zentral –, dass die bisherigen Untersuchungen, die die Bedeutung von Vererbung (Genetik) oder Hormonen für „Homosexualität“ nachweisen wollten, zu keinen befriedigenden Ergebnissen gelangt seien. Konkret schreiben sie bezogen auf Erblichkeit – dieser wollen wir uns zuerst zuwenden – gleich zu Beginn: „Männliche und weibliche Homosexualität haben unter Menschen eine substantielle Verbreitung. Stammbaum- und Zwillingsforschung deuten darauf hin, dass Homosexualität bei beiden Geschlechtern in substantiellem Maße erblich ist, dennoch ist die Konkordanz (Übereinstimmung) bezüglich dieses Merkmals bei identischen Zwillingen schwach und sind molekulare Untersuchungen gescheitert, einen mit Homosexualität assoziierten DNA-Marker zu finden.“[5]

Schon diese Passage ist aufschlussreich: Sie trifft im zweiten Teil das Richtige. Tatsächlich sind die Zwillingsforschung und die genetischen Studien, die ein „Gen für Homosexualität“ finden wollten, gescheitert. Sie konnten keinen erblichen Zusammenhang feststellen. So richtig Rice et al. (2012) diesen Sachverhalt festhalten, so unlogisch ist ihre Aussage, dass nun genau diese gescheiterten Untersuchungen deutlich auf eine Erblichkeit hinweisen könnten. Eine solche Passage sollte bereits zu einem skeptischen Blick beim Lesen des Aufsatzes führen, gerade bei einer Schrift, in der im Weiteren erläutert wird, dass sie eine Basis für theoretische Überlegungen zur Bedeutung von Epigenetik bezüglich Homosexualität liefern und dafür ein mathematisch-logisches Modell (!) anbieten solle.

Die Auffassung, dass es eine erbliche Komponente für „Homosexualität“ geben könnte, orientierten Rice et al. an den Studien um Dean Hamer aus den frühen 1990er Jahren (insbesondere: Hamer 1993). Er hatte in genetischen Untersuchungen einen Abschnitt auf dem X-Chromosom (Xq28) beschrieben, der mit männlicher „Homosexualität“ korreliert sei. Die Wahl von Hamer war auf das X-Chromosom gefallen, weil er in seinen Stammbaumanalysen festgestellt hatte, dass in der mütterlichen Linie von „homosexuellen“ Männern häufiger Onkel und Cousins ebenfalls homosexuell waren. Daher wählte er 40 Familien mit schwulen Brüdern für die Untersuchung des X-Chromosoms aus und postulierte einen Zusammenhang zwischen dem Bereich Xq28 und „Homosexualität“. In der Folge konnte dieser Zusammenhang allerdings nicht bestätigt werden (vgl. Voß 2013: 60f). Obwohl Rice et al. ihre Voraussetzung, dass Erblichkeit eine Rolle spielen müsse, auf Hamers Feststellungen stützen, geben sie direkt im Anschluss an, dass die über mehr als ein Jahrzehnt andauernde Suche nach einem „Gen für Homosexualität“ nicht erfolgreich gewesen sei. Gleiches gelte für neuere molekulargenetische Untersuchungen. (Rice et al. 2012: 354)

Auch die aktuellen Ergebnisse der Zwillingsforschung zitieren Rice et al. (2012). Sie ist mittlerweile zu dem Ergebnis gekommen, dass es keine relevanten – in irgendeiner Weise signifikanten oder auch nur deutlichen – Unterschiede zwischen eineiigen und zweieiigen Zwillingen gebe. Eine größere Häufigkeit bezüglich eines Merkmals bei eineiigen Zwillingen im Vergleich zu zweieiigen wurde in der Biologie – insbesondere der Genetik – als Hinweis auf eine erbliche Komponente bezüglich eines Merkmals gelesen. Die neueren Studien zu „Homosexualität“ – u.a. Bearman et al. (2002), Kendler et al. (2000), Långström et al. (2000) – finden aber keine solchen Differenzen. Etwa Beaerman et al. (2002) ermittelten die folgenden Werte: Bei männlichen eineiigen Zwillingen waren in 7,7 Prozent der Fälle (2 von 26 Untersuchten) beide Geschwister homosexuell, bei zweieiigen waren es 4,2 Prozent (2 von 48). Bei weiblichen eineiigen Zwillingen waren es: eineiig 5,3 Prozent (1 von 19), zweieiig 11,4 Prozent (4 von 35). In keinem Fall waren die Differenzen statistisch relevant. Die anderen Arbeiten kommen zu vergleichbaren Ergebnissen: Vgl. ausführlicher Voß 2013: 51ff.

Der einzige Punkt, der mit Hamer für eine Erblichkeit sprechen könnte, ist der, dass die Prozentzahlen geringfügig über den Werten liegen, die Anfang der 1990er Jahre für die allgemeine Verbreitung von Homosexualität angenommen wurden. Man legte – und legt offenbar hier bei Rice et al. (2012) – einen Anteil von 2 bis 3 Prozent für Homosexualität in der Gesamtbevölkerung zu Grunde. Dass es gerade Anfang der 1990er Jahre – und durchaus auch jetzt – einen Einfluss haben könnte, dass es, wenn sich ein Kind in einer Familie bereits als homosexuell geoutet hat, für ein weiteres möglicherweise leichter ist, sich „zu outen“, scheint nicht im Blick zu sein. Damit käme man bei der Gesellschaft und ihren Diskriminierungen (alternativ Wertschätzungen) und ihrem Einfluss auf Menschen an. Auf dieser – schwachen – Basis kommen Rice et al. (2012) zum Schluss: Die der Homosexualität pauschal zu Grunde liegende Erblichkeit, die geringe Konkordanz zwischen eineiigen Zwillingen und die diversen negativen Ergebnisse für die molekulargenetische Assoziation der Homosexualität stimmen vollständig mit der Annahme einer epigenetischen Ursache für Homosexualität überein…[6] Epigenetik könnte dabei möglicherweise entweder a) zur Ähnlichkeit von (eineiigen) Zwillingen oder b) zu ihrer Unterschiedlichkeit beitragen (ebd.: 354f).

Was ist Homosexualität? Ein zweiter Blick auf die Studie von Rice et al. (2012)

„Was ist Homosexualität?“ – Diese Frage ist für die Betrachtungen auf verschiedene Weise sehr relevant. Erstens wird bei einem Blick auf biologische und medizinische Untersuchungen zu Homosexualität oft schnell klar, dass sich die erwarteten homosexuellen Handlungen auf eine Interaktion erstrecken, in denen die Genitalien in irgendeiner Weise stimuliert werden, insbesondere – meist untersucht – der Penis eines Mannes in eine Öffnung eines anderen Mannes eingeführt wird. Es geht also nicht um vielfältige mögliche gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen, sondern um ein im Denken der Forschenden stark eingeschränktes Verhaltensrepertoire. Vgl. ausführlicher: Klauda 2008; Bauer 2011; Voß 2013.

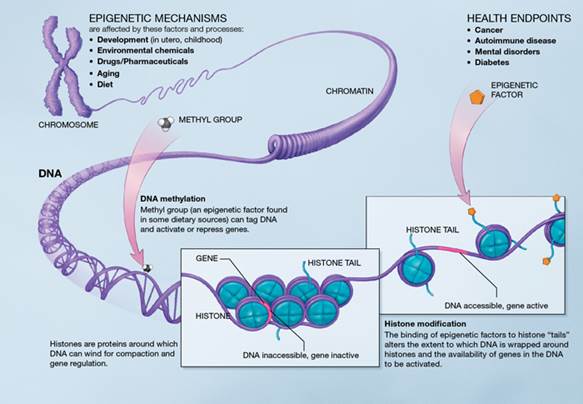

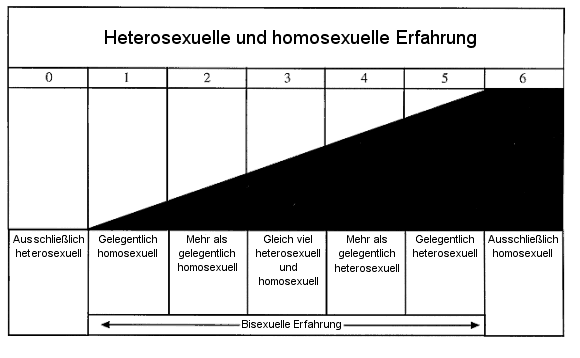

Zweitens ist es aber selbst vor diesem eingeschränkten Blick auf gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen in den einzelnen Forschungsgruppen umstritten, ab wann ein Mensch als „homosexuell“ einzuordnen sei. Ist es bereits der Fall, wenn er die eine oder andere homosexuelle Erfahrung gemacht hat? Gilt es, wenn er sich häufiger homosexuell betätigt? Oder gilt es, wenn er sich als homosexuell identifiziert? Die Entscheidungen der Biologie und Medizin beziehen sich auf die von dem jeweiligen Menschen angegebenen homosexuellen Handlungen und deren Häufigkeit. Gebräuchlich orientiert sich die Forschung an der so genannten Kinsey-Skala:

Abb. 2: Kinsey-Skala, orientiert an dem Geschlecht der SexualpartnerInnen der jeweiligen Person. Quelle: http://www.sexarchive.info/GESUND/ARCHIV/DEUTSCH/kinsey.htm (Zugriff: 31.10.2013).

Ausschließliche Homosexualität liege damit bei der Stufe 6 der Kinsey-Skala vor, wobei dort etwa auch Personen zu finden wären, die ausschließlich homosexuelle praktische Erfahrungen haben, aber gedanklich heterosexuell phantasiert und erregt werden, während mit der Stufe 0 auch diejenigen als heterosexuell gelten, die ausschließlich heterosexuelle Kontakte haben, aber homosexuelle Phantasien haben und dabei erregt werden (vgl. Haeberle 1993). Alfred Kinsey kam in den Kinsey-Reports der 1940er und 50er Jahre zu den folgenden Ergebnissen – bezogen auf Männer: „37 % der gesamten männlichen Bevölkerung haben wenigstens eine reale homosexuelle Erfahrung bis zum Orgasmus zwischen Jugendzeit und hohem Alter; 30 % aller Männer haben zumindest einzelne homosexuelle Erlebnisse oder Reaktionen (Werte 1-6) über eine Periode von mindestens drei Jahren zwischen dem Alter von 16 und 55 Jahren; 25 % der gesamten männlichen Bevölkerung haben mehr als einzelne homosexuelle Erlebnisse oder Reaktionen (Werte 2-6) über mindestens drei Jahre zwischen dem Alter von 16 und 55 Jahren; […] 4 % der weißen Männer sind ausschließlich homosexuell in ihrem Verhalten nach Beginn der Pubertät“ (Haeberle 1993: 234).

Für die biologisch-medizinischen Studien ist damit relevant, welche Stufen in die Gruppe „homosexuell“ einbezogen werden. Oft werden die Stufen 4 bis 6 der Kinsey-Skala in biologisch-medizinischen Forschungen als homosexuell bezeichnet, einige Forschende wählen die Einordnung enger (nur Stufen 5 und 6), andere weiter (zum Beispiel Stufen 3 bis 6). Rice et al. (2012) entscheiden sich sehr klar: „Mit Homosexualität meinen wir jegliche Form gleichgeschlechtlicher Partner-Präferenz, eingeschlossen sind dabei alle Kinsey-Stufen > 0.“[7] Das ist eine sehr große Reichweite und mit Bezug zu den Resultaten von Kinsey wird deutlich, welche Größenordnung in den Ergebnissen erwartet werden könnte. Gleichzeitig kommen Rice et al. (2012) überhaupt auf die Idee, bei einer solch häufigen Erscheinung eines Verhaltens nach einer biologischen Grundlage zu suchen, statt eine (punktuelle) Entscheidung von Menschen anzunehmen. Andererseits beziehen sie sich bei der Diskussion erblicher Komponenten von „Homosexualität“ – und der evolutionären Bedeutung von „Homosexualität“ – augenscheinlich auf die geringstmöglich angenommen Werte für das Vorkommen von „Homosexualität“ von 2 bis 3 Prozent in der Gesamtbevölkerung, die maximal bei ausschließlichem Bezug auf die Stufe 6 der Kinsey-Skala gegeben sein könnte.

Androgene und Epigenetik? Ein dritter Blick auf die Studie von Rice et al. (2012)

Als Androgene werden die Hormone bezeichnet, denen eine geschlechtlich vermännlichende Wirkung zugeschrieben wird. Insbesondere aus Forschungen zu als nicht-typisch betrachteten physischen Geschlechtsmerkmalen – bekannt als „Intersexualität“ bzw. besser „Intergeschlechtlichkeit“ (vgl. ausführlich: Voß 2012) – wurden Beschreibungen zur Bedeutung von Androgenen getroffen. Hieran setzen Rice et al. (2012) in ihrem Aufsatz an und diskutieren die möglichen Wirkungen von Androgenen bei der Geschlechtsentwicklung und ebenfalls bei der Entwicklung von Homosexualität. Rice et al. arbeiten dabei heraus, dass es nicht nur um das einfache Vorkommen von Androgenen gehe, sondern vielmehr einerseits darum, dass die ihnen zugeordneten genetischen Bereiche exprimiert („abgelesen“) würden, und andererseits um die Expression der genetischen Abschnitte für ihre Bindungsstellen (Rezeptoren) in den Zellen, in denen sie Wirkungen entfalteten. Die These von Rice et al. ist es hier, dass gerade der Grad der Expression der Androgene und ihrer Rezeptoren über epigenetische Faktoren reguliert werde. Alternativ könnten epigenetische Faktoren möglicherweise durch die Veränderung einzelner Gene auch die Wirkung eines nicht exprimierten Gens „ersetzen“. (Vgl. für einen Überblick über die Studien zur Geschlechtsentwicklung: Voß 2010: 237ff)

Eine Verbindung zu Homosexualität sehen Rice et al., indem sie feststellen, dass bei einer Diagnose-Gruppe, die unter „Intersexualität“ gefasst wird – konkret: Congenital Adrenal Hyperplasia, CAH –, Homosexualität und Transsexualität verbreiteter sei als in Kontrollgruppen; die große Mehrheit zeige „typisch weibliches Sexualverhalten“ (Rice et al. 2012: 348). Das ist die einzige Verbindung, die sie auf einer konkreten Datenbasis zwischen Androgenen und der Bedeutung von Epigenetik zu Homosexualität ziehen. Ansonsten entwickeln sie ihre Theorie der Bedeutung von Androgenen – und zugeordneter epigenetischer Faktoren – in Bezug auf spezifische Entwicklungen der Genitalien, die medizinisch unter den Zuordnungen „Intersexualität“, „Hypospadie“ und „Kryptorchismus“ gefasst werden. Interessant ist, dass hier nun eine Theorie zu „Homosexualität“ an anderen in der Medizin pathologisierten Diagnosegruppen festgemacht wird, während die pathologisierenden Zuordnungen etwa bezüglich „Intersexualität“ bereits intensiv in der Kritik stehen (vgl. für einen Überblick: Voß 2012).

Gleichzeitig wurden bereits einige Forschungen bezüglich der Bedeutung von Androgenen für Homosexualität vorgelegt; sie werden aber von Rice et al. (2012) nur in einem knappen Verweis angeführt, jedoch nicht diskutiert (Rice et al. 2012: 345). So wurde seit den 1950er Jahren aus den Ergebnissen von Ratten- und Mäuseexperimenten postuliert, dass in der Embryonalentwicklung bzw. früh nachgeburtlich wirkende Androgene Auswirkungen auf die Genitalien und auf das Gehirn hätten. Forschungen zu Homosexualität fokussierten auch hier – wie bei den schon diskutierten genetischen Untersuchungen und Zwillingsforschungen – auf Männer. Bei ihnen sollte ein „Mangel“ an Androgenen in einer spezifischen Entwicklungsphase des Gehirns bewirkt haben, dass sich ein Bereich des Zwischenhirns (Hypothalamus) „wie bei Frauen“ ausprägte. Sie würden daher homosexuelles Sexualverhalten zeigen. Diesbezüglich bekannt geworden sind die „Anwendungen“, die gefährlichen stereotaktischen gehirnchirurgischen Eingriffe bei teils zwangsuntergebrachten Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, die entsprechenden theoretischen Ausarbeitungen des DDR-Wissenschaftlers Günter Dörner und – zuletzt – die Postulate von Simon LeVay (1991) über einen solchen Zusammenhang. (Vgl. für einen Überblick: Voß 2013: 40ff) Bedeutsam ist, dass auch in der Gehirnforschung – wie bei Genetik, Zwillingsstudien – kein (!) Zusammenhang zwischen Androgenen, Gehirn und Homosexualität erhärtet werden konnte. Stattdessen konnten etwa die Ergebnisse LeVays von anderen Forschungsgruppen nicht bestätigt werden – sie fanden nicht den von LeVay beschriebenen Unterschied zwischen heterosexuellen und homosexuellen Männern.

Ein intensiverer Blick auf die Studie von Rice et al. (2012) zeigt, dass es sich bei dem vorgeschlagenen Zusammenhang zwischen Epigenetik und „Homosexualität“ lediglich um eine theoretische Überlegung handelt und nicht um eine empirisch unterlegte Hypothese. Bereits bei diesem kurzen Durchflug wurde deutlich, dass die theoretische Überlegung auf einer vagen Basis aufbaut: So wird die Bedeutung von Androgenen auf epigenetischer Basis bezüglich Homosexualität vorausgesetzt, obgleich bisherige Untersuchungen keinen solchen Zusammenhang erhärten konnten und zumindest in hohem Maße fachwissenschaftlich strittig sind. Aber schon bei der Definition, was denn Homosexualität sei, sind Rice et al. nicht schlüssig. Sie verhandeln sie im Sinne einer Randerscheinung und gar als – offenbar problematisches – „evolutionäres Rätsel“ (Rice et al. 2012: 357), obgleich sie mit ihrer weit gefassten Setzung von Homosexualität als Verhalten im Rahmen der Stufen 1 bis 6 der Kinsey-Skalen eher ein „Breitenphänomen“ skizzieren. Vielleicht könnte ein anderer evolutionärer Blick weiterhelfen: Von Charles Darwin – wie auch von Karl Marx – wurde die Kommunikation zwischen den in Gruppen zusammenlebenden Menschen als bedeutsam beschrieben. Darwin nahm sie als wichtig für die Gehirnentwicklung an und führte aus, dass durch das Zusammenleben Feinartikulation notwendig und durch die evolutionäre zunehmende Verlagerung des Kehlkopfes möglich geworden sei. Zusammenleben in Gruppen bedeutet aber nicht nur Kommunikation durch Sprache, sondern auch soziale Interaktion – auch geschlechtliche. Soziale Interaktion – altruistisches Verhalten – sei demnach evolutionär förderlich. Und warum sollten daher geschlechtliche Kontakte nur auf Menschen „eines Geschlechts“ beschränkt sein? Vielmehr wird „erst die Problematisierung gleichgeschlechtlichen Verhaltens, mit besonderer Intensität seit der europäischen Moderne, dazu beigetragen [haben], gleichgeschlechtliches sexuelles Verhalten nicht mehr als selbstverständlichen Bestandteil des Zusammenlebens von Menschen zu betrachten“ (ausführlich: Voß 2013; Zitat: 65f), sondern stattdessen zu problematisieren und genaueren Untersuchungen zu unterziehen.

Dank

Für die Durchsicht des Manuskripts sowie inhaltliche Anregungen danke ich herzlich Salih Alexander Wolter, Ralf Buchterkirchen, Susanne Weidemann-Zaft und Matthias Zaft.

Biographische Informationen

Dr. Heinz-Jürgen Voß (Dr. phil., Dipl. Biologie), aus Hannover und Frankfurt (Oder), forscht und lehrt zu biologisch-medizinischen Geschlechtertheorien und biologie- und medizinethischen und -geschichtlichen Themen. Zuletzt veröffentlicht: Geschlecht: Wider die Natürlichkeit (2011, Schmetterling), Intersexualität – Intersex: Eine Intervention (2012, Unrast), Interventionen gegen die deutsche „Beschneidungsdebatte“ (2012, Assemblage; gemeinsam mit Salih Alexander Wolter und Zülfukar Çetin), Biologie & Homosexualität (2013, Unrast), Queer und (Anti-)Kapitalismus (2012, Schmetterling; gemeinsam mit Salih Alexander Wolter). Kontakt: voss_heinz@yahoo.de / www.heinzjuergenvoss.de .

Literatur

Allis CD et al. (2009): Epigenetics. Coldspring Harbor Laboratory Press.

Bahnsen U (2013): Muttis Tunte, Papas Lesbe. Die Zeit, vom 14.3.2013.

Bauer, T (2011): Die Kultur der Ambiguität. Eine andere Geschichte des Islams. Berlin: Verlag der Weltreligionen im Insel Verlag.

Bearman, PS, Bruckner, H (2002): Opposite-sex twins and adolescent same-sex attraction. American Journal of Sociology, 107 (5): 1179–1205.

Cabej N (2011): Epigenetic Principles of Evolution. London etc.: Elsevier.

Esteller M (2010): DNA Methylation, Epigenetics and Metastasis. Dordrecht: Springer.

Haeberle, EJ (1993): Alfred C. Kinsey. In: Lautmann, R (Hg.): Homosexualität - Handbuch der Theorie- und Forschungsgeschichte Frankfurt/M. etc.: Campus Verlag, S. 230-238

Hamer DH, Hu S, Magnuson VL, Hu N, Pattatucci AM (1993): A linkage between DNA markers on the X chromosome and male sexual orientation. Science, 261 (5119): 321-7.

Herceg Z, Ushijima T (2010): Epigenetics and Cancer. San Diego etc.: Elsevier.

Jablonka E, Lamb MJ (2002): The Changing Concept of Epigenetics. Annals of the New York Academy of Sciences, 981: 82-96.

Kendler, KS, Thornton, LM, Gilman, SE, Kessler, RC (2000): Sexual orientation in a U.S. national sample of twin and nontwin sibling pairs. Am J Psychiatry, 157 (11): 1843-6.

Klauda, G (2008): Die Vertreibung aus dem Serail: Europa und die Heteronormalisierung der islamischen Welt. Hamburg: Männerschwarm Verlag.

Långström, N, Rahman, Q, Carlström, E, Lichtenstein, P (2010 [Epub 2008]): Genetic and environmental effects on samesex sexual behavior: a population study of twins in Sweden. Arch Sex Behav., 39 (1): 75-80.

Leopoldina (2010): Prädiktive genetische Diagnostik als Instrument der Krankheitsprävention. Online: http://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/201011_natEmpf_praedikative-DE.pdf (Zugriff: 31.10.2013).

LeVay, S (1991): A Difference in Hypothalamic Structure Between Heterosexual and Homosexual Men. Science, 253: 1034-7.

Rice WR, Friberg U, Gavrilets S (2012): Homosexuality as a Consequence of Epigenetically Canalized Sexual Development. The Quarterly Review of Biology, Vol. 87 (4): 343-368.

Speybroeck L (2002): From Epigenesis to Epigenetics: The Case of C. H. Waddington. Annals of the New York Academy of Sciences, 981: 61-81.

Tollefsbol T (2008): Cancer Epigenetics. Bocka Raton: CRC Press.

Tollefsbol T (2010): Handbook of Epigenetics: The New Molecular and Medical Genetics. London etc.: Elsevier.

Voß, H (2010): Making Sex Revisited: Dekonstruktion des Geschlechts aus biologisch-medizinischer Perspektive. Bielefeld: Transcript-Verlag.

Voß, H (2012): Intersexualität – Intersex: Eine Intervention. Münster: Unrast Verlag.

Voß, H (2013): Biologie & Homosexualität: Theorie und Anwendung im gesellschaftlichen Kontext. Münster: Unrast Verlag.

Waddington C (1942): The epigenotype. Endeavour, 1: 18–21. Bird A (2007): Perceptions of epigenetics. Nature, 447: 396-8.

Fußnoten

[1] Im Original Englisch: We „cannot provide definitive evidence that homosexuality has a strong epigenetic underpinning“, wobei „strong“ in der biologischen Fachsprache nicht im Sinne von „stark“, sondern von „signifikant“ bzw. „deutlich“ verwendet wird.

[2] „Methylation is the only flexible genomic parameter that can change genome function under exogenous influence. Hence it constitutes the main and so far missing link between genetics, disease and the environment that is widely thought to play a decisive role in the aetiology of virtually all human pathologies.” (www.epigenome.org, Zugriff 26.02.2012)

[3] Vgl. neben den Originalarbeiten etwa die folgenden Übersichtsarbeiten: Allis et al. (2009); Tollefsbol (2010); Cabej (2011).

[4] Ereignis, das bei bereits vorliegendem Funktionsverlust des ersten Allels eines Gens zur Inaktivierung des zweiten Allels führt. Als second Hit nach Knudson wurden einerseits Mutationen beschrieben; mittlerweile sind aber hier epigenetische Faktoren, wie die Veränderung des Methylierungsmusters, breit in der Diskussion.

[5] „Male and female homosexuality have substantial prevalence in humans. Pedigree and twin studies indicate that homosexuality has substantial heritability in both sexes, yet concordance between identical twins is low and molecular studies have failed to find associated DNA markers.” (Rice et al. 2013: 343)